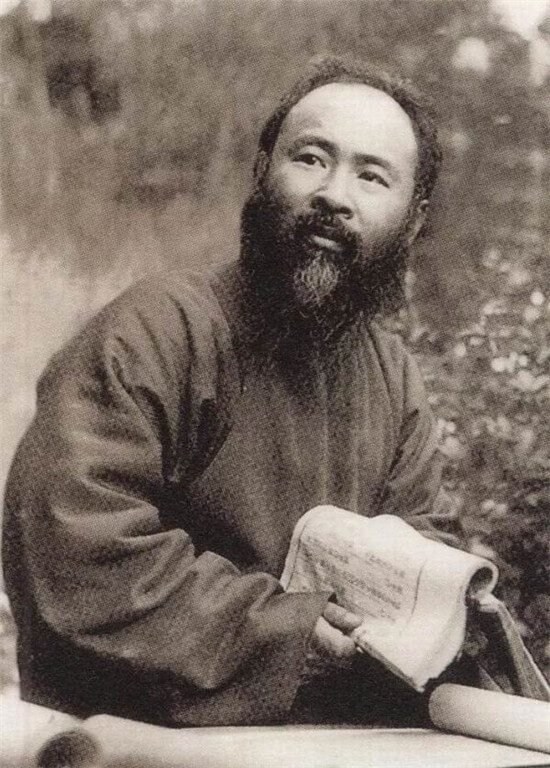

张大千

张大千被徐悲鸿誉为“五百年来第一人”,是20世纪最富传奇色彩的中国画大师,他的一生始终坚持名士的生活方式,美髯长衫,充满了佳趣稀奇的故事。

张大千

一九三七年抗日战争全面爆发,被困在北平沦陷区的张大千誓死不当亡国奴,更誓死不同日寇合作。后来,张大千置生死度外,不断同日寇斗智斗勇。冒着九死一生,辗转回到大后方四川,保住了他的民族气节,同时还保住了大风堂珍藏的中国历代大量国宝级文物,免遭日寇劫走。回到四川后,他结合大片国土沦丧的严峻抗战局势,响亮地提出了“书写身边景物,抒发内心感受”的创作口号,画出了“天府之国”的大量美景。热情讴歌祖国的锦绣江山,从而极大地鼓舞了广大军民誓将抗战进行到底的杀敌热情。到了四十年代初,张大千则前往敦煌临摹壁画。苦苦面壁,临得敦煌壁画共三百幅左右,随即在兰州、成都、重庆等地举行了规模浩大的“张大千临抚敦煌壁画展览”,轰动全国。

五百年来第一人

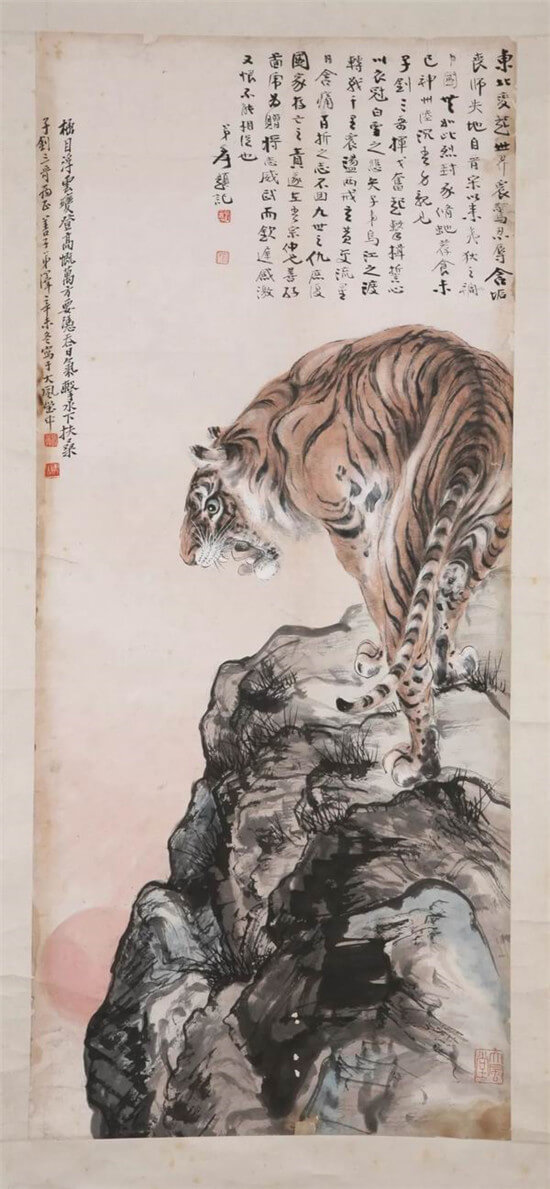

《猛虎贯日图》,张大千、张善孖合作

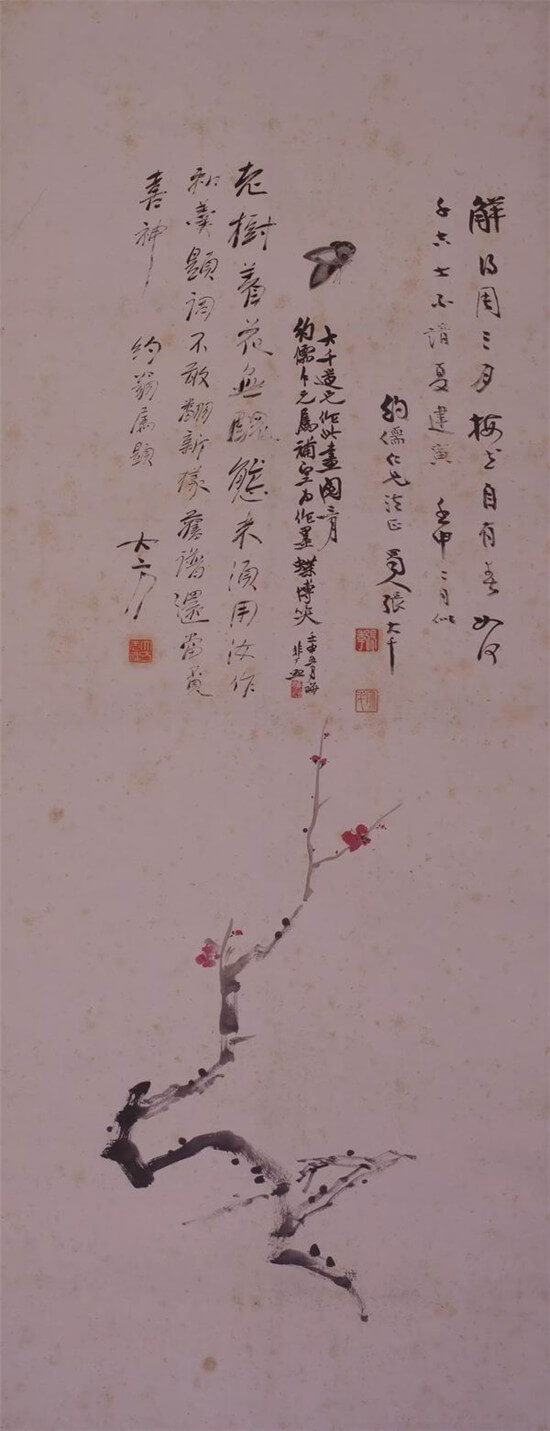

《梅蝶图》,张大千、于非闇合作

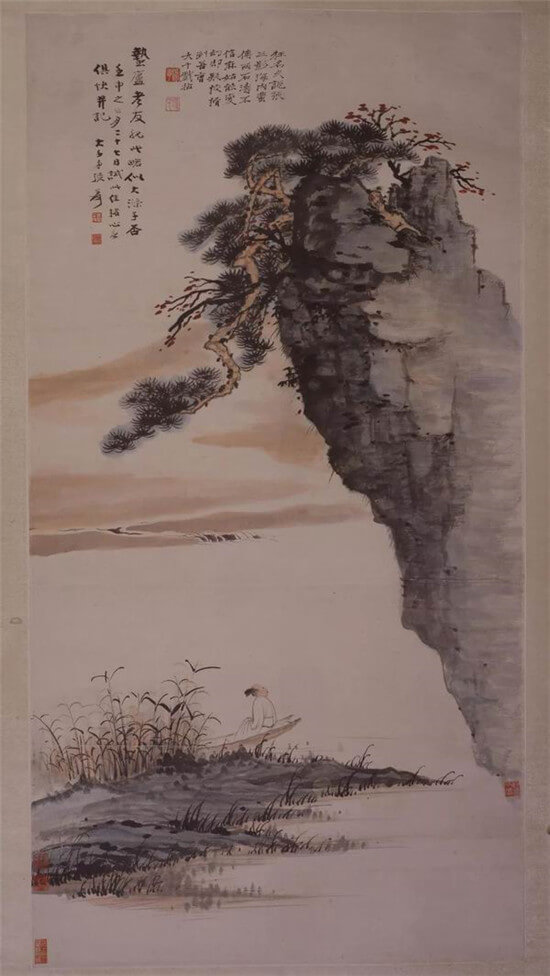

汲古为我:大千山水

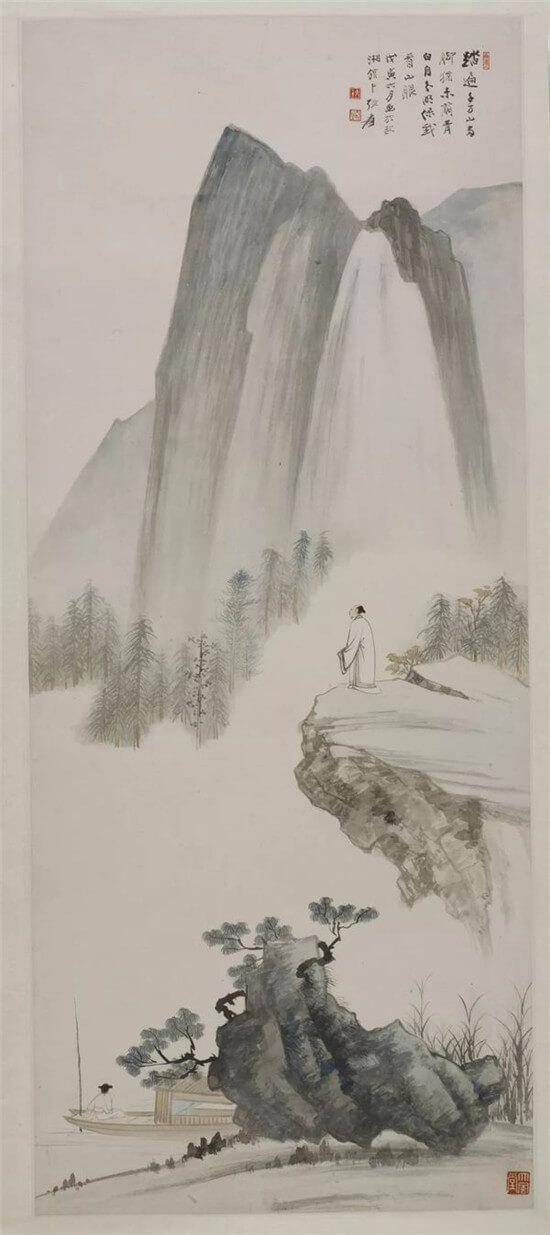

这一单元展示了张大千在山水画上的成就。作为一位杰出的全能型画家,他的山水、人物、花鸟、走兽等无一不精,而山水画又是他在绘画上发挥天赋才能的主要方面,因此这一部分在整个展览中的体量最重,作品最多。其中又分为三个小节,它们之间并非逻辑的递进关系,而是分别突出了张大千在抗战时期山水画成就的几个方面。展品包括《舟中望山图》、《山水图》、《看山图》、《祝融峰图》等。

《舟中望山图》,张大千

《看山图》,张大千

清华旖旎:大千人物

高士与仕女是张大千人物画中特色突出的两个类型,因此这部分将着重进行展示。张大千的高士图除了人物形象上的典型特征即相似的椭圆形脸庞,几缕蓄须,束发或戴巾,衣纹飘逸劲简,形象潇洒出尘之外,画面总充满着恬淡高雅的古典情调,成为具有张大千风格的标志。而张大千图绘仕女画的成就鲜少有人能超越,既完胜古人也异于同辈,早期仕女师法明清诸家,近于改琦、费丹旭一派纤弱娟秀的风格。但是敦煌求艺之后,画风随之一变,仕女的造型更加圆润健美,充满了时代的朝气,旖旎动人,人物发髻、服饰、背景等装饰着大量取自敦煌壁画的元素,设色也更加浓艳大胆。重点展品包括《陶潜像》、《柳荫高士图》、《柳荫仕女图》、《竹枝湘女图》等。

《陶潜像》,张大千

《柳荫仕女图》,张大千

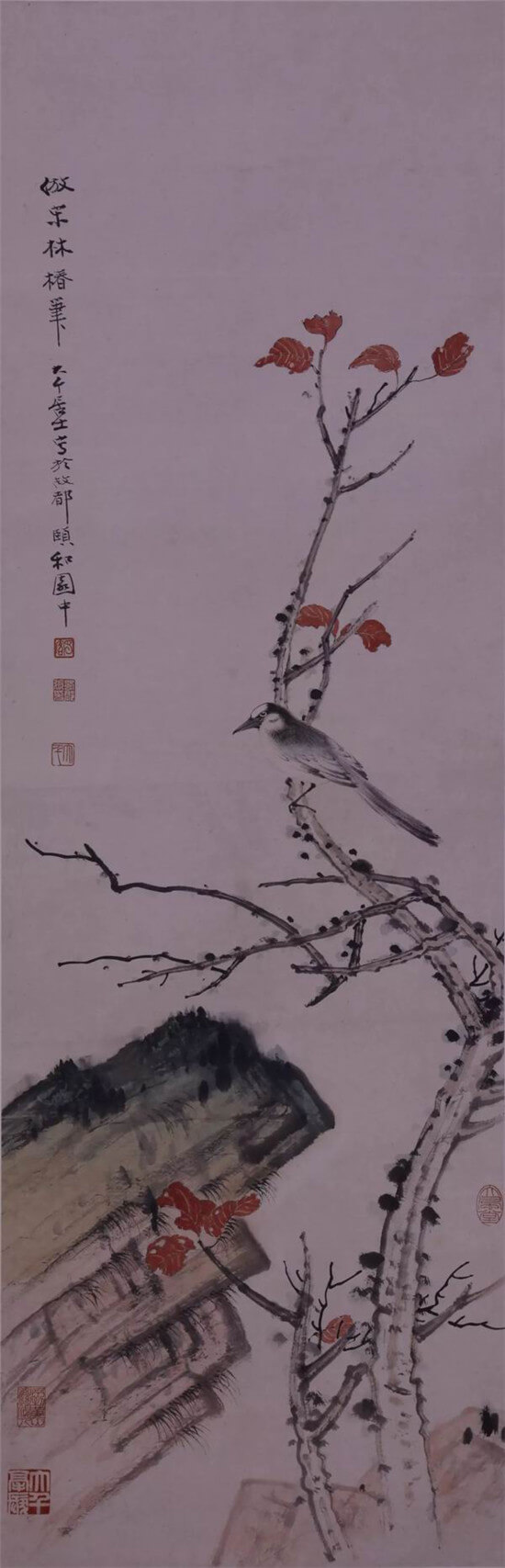

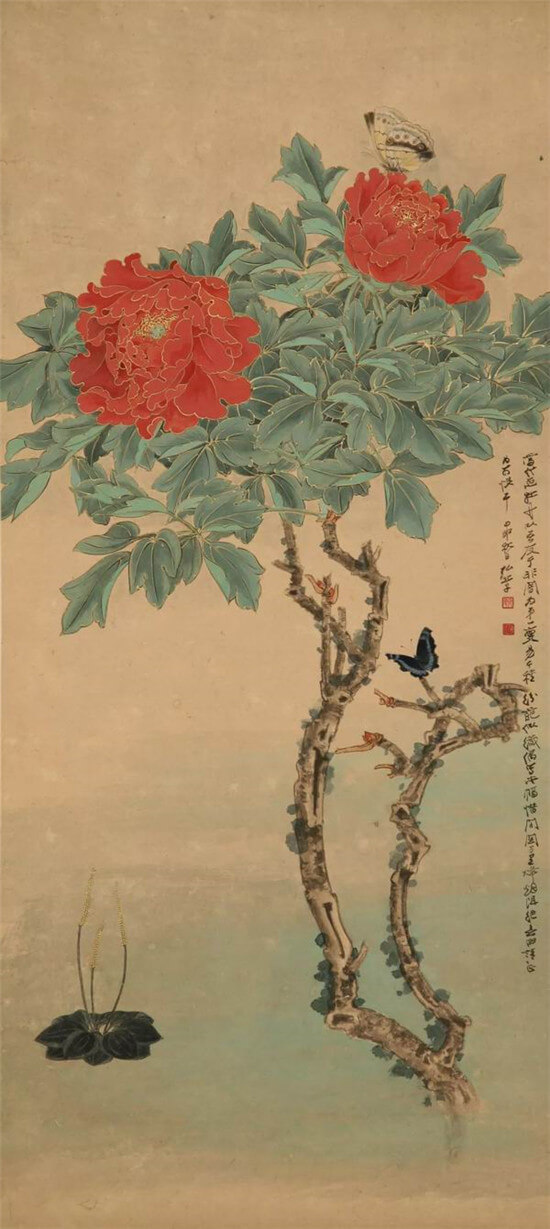

奕奕传神:大千花鸟

这一单元展示了张大千类型丰富,别具特色的花鸟画,其绘画功力之深,可见一斑。

他师法古人,也注重对物情、物理、物态的细致观察,三十岁之后开始从明代陈老莲上追宋人精妍巧丽的工笔鸟、兽,以双钩重色为主,偶作写意。而在花卉的描绘上,他喜欢以具有内在精神的花卉入画,比如梅、兰、竹、菊、芭蕉、水仙等,可见他对中国传统精神的热爱和坚守。张大千的绘画技法是多面的,泼墨与小写意,水墨与工笔都能信手拈来。展厅中,我们可以看到《仿宋林椿笔意图》、《双猿图》、《描金牡丹图》等。

《仿宋林椿笔意图》,张大千

《描金牡丹图》,张大千

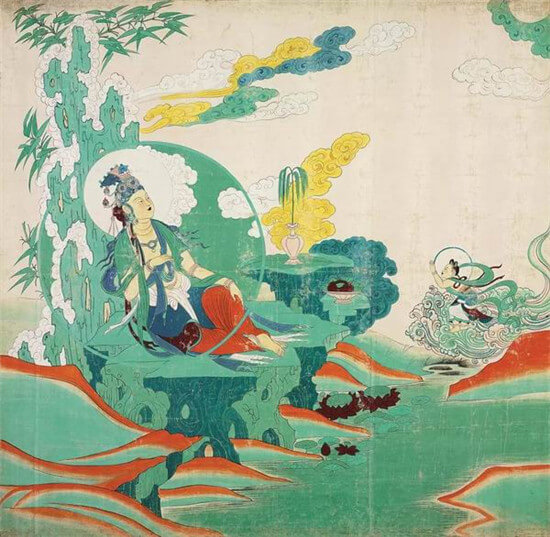

向古而生:敦煌朝圣

求艺敦煌的经历是张大千抗战时期绘画中无法抹去的一页,也是奠定他绘画大师根基的一页,展览的最后一部分就是这一时期的成就。

在两年七个月的时间里,张大千朝夕与中古艺术对话,逐渐清醒地认识到绘事本应恢宏壮阔,眼界决定心胸,这为他日后画面中呈现的壮阔气度和震撼人心的力量埋下伏笔。他也更加重视线条和勾染的力度,开始广泛使用复笔重彩技法,使得画面更加瑰丽,气韵更加浑厚。展览展出了《临西魏夜叉图》、《临五代水月观音图》、《簪花图》、《红妆驯猫图》等。

《临五代水月观音图》,张大千

《簪花图》,张大千

展览随处可见张大千与古人的对话,与造化的亲近,与时代的融合,贯穿着大千先生对中国传统文化的坚守,呈现了一个有血有肉有真性情的中国画大师在抗战时期的艺术成就。